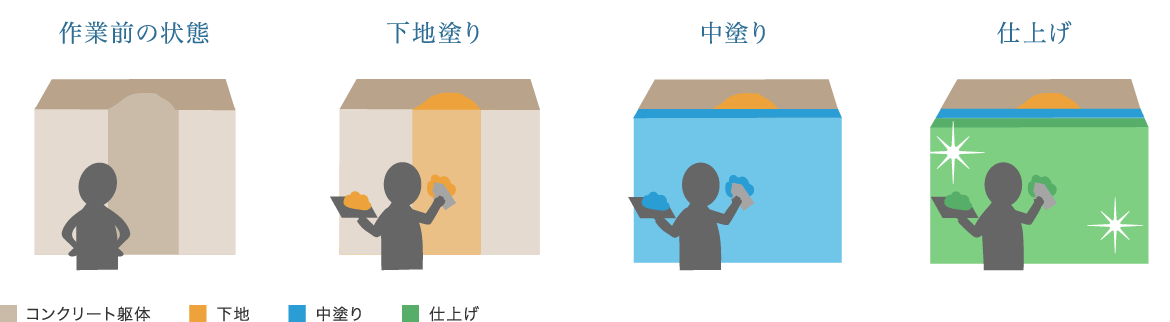

イラストで見る左官工事の主な工程

![]()

作業工程

Step 01

下地処理

コンクリート打設後の型枠解体時に、取り外されたPコンによってできた穴を埋め、

グラインダーがけ、ブロアー、ボンド塗布、下地処理の手順で下地を形成していきます。

ピーコン埋め(Pコン埋め)

既存の壁と平らになるように埋めます。一番大事なのは、穴の奥までしっかりと材料が入っていることです。表面にしか材料が埋まっていないと、材料が躯体と一体化しておらず、後から材料がポロっと落ちてきたりすることがあります。ピーコン処理をしたときのコマ送り写真です。手際よく、穴の奥までしっかりと材料を入れ壁と平らになるように埋めます。また、材料をとる際に、適量かつ穴に入れやすい形状で鏝先に乗せるのもポイントです。

ピーコン処理をしたときのコマ送り写真です。手際よく、穴の奥までしっかりと材料を入れ壁と平らになるように埋めます。

グラインダーがけ

打設後のコンクリートの壁をグラインダーを使って研削する下地塗りの前の処理です。

新設したコンクリートの壁をグラインダーを使って凹凸やバリを研削していきます。補修を行う前に、グラインダー(サンダー)という研磨の機械を使って、壁や梁(はり)、天井から床まで、コンクリートの面の凸凹を取り除きます。そうすることで、次工程の下地塗りの補修をしやすくします。

コンクリートの表面が研磨され、バリ等がない面になります。

ブロアー(ブロア)

グラインダーがけ時に発生した細かい埃等を「ブロアー」という強力な風を出す電動工具で吹き飛ばします。

ブロアー清掃中。躯体面から離れすぎると細かいピンホールの穴の中の埃が飛ばないので、ブロアーをあてたところに埃が残っていないか確認しながら清掃します。

ボンド吹付け

専用のボンドを事前に吹き付けておくことで躯体面と材料の剥離防止を行います。

全面的に均一に霧状でボンドを吹付けていきます。

ジョーギあて

下地塗りを行う前に躯体がどれだけゆがんでいるかを確認します。

縦・横方向のすきまを確認し、下地材をどこを基準として、どのように塗っていくかを決めています。

Step 02

材料調合

沖縄の建築工事で一般的な「軽量モルタル塗り(水硬性材料)」の材料調合

左官工事で使用する左官材料は大きく大別すると、

- 水硬性材料(すいこうせいざいりょう)

- 水との化学変化で硬化がすすんでいく材料

例:)モルタル(砂+セメント+水) - 気硬性材料(きこうせいざいりょう)

- 水中では硬化せず、空気中においてのみ完全に硬化する材料

例:)土壁、砂壁、漆喰、珪藻土

この2つの左官材料に分類されます。材料調合では、下地、中塗り、仕上げの3つの調合があり、それぞれ骨材の大きさが違います。温度や湿度によって、セメントの混合割合の比率、つまり、「水」「セメント」「骨材」の量が変わっていきます。各層の材料調合は、下に塗るものほど富調合(砂に対してセメントの割合が多い調合)にし、強度を大きくします。つまり、上層よりも下層の粘性を高くする必要があります。下地・仕上げ工程において特に注意すべき点は左官材料の粘性です。水硬性左官材料は、左官材料を水練する際に「水分の吸収」がなされると化学反応をおこし硬化がはじまります。先程、説明した通り、下に塗るものほど富調合にして強度を大きくします。もし、下地の上層に塗る左官材の粘性が、下層の原料よりも高く なってしまうと、乾燥した際に仕上げの面に「亀裂」入ったり 「剥離」を起こすことに要因になります。そのことから、セメントの混合割合の比率には注意が必要なとても大切な作業になります。

Step 03

下地塗り

左官の仕上げを支える重要な工程

下地塗りは、左官の仕上げを支える重要な工程です。

塗り仕上げをする場合、下地塗りは非常に重要です。下地に問題があると、仕上げ塗りに適正な材料を使い丁寧に施工をしても、仕上げられた壁面に欠陥が出てしまいます。だから、仕上げ塗りをする前にしっかり下地塗りを行っていくことが重要です。

下地の問題によっては、ひび割れ・浮きの現れ方や、範囲も変わってきます。左官塗りをする場合は、下地が弱く剛性のないところに、強度のある塗り材は使用できません。

また、軽量モルタルの材料は骨材の大きさが 下地 > 中塗り > 仕上げ と段々小さくなっていくのが特徴です。

塗り状況

躯体の凹んでいるところを塗り、凸に合わせて平坦にしていきます。

すりジョーギ(定規ずり)

躯体が複雑に波打っている際は、材料を荒付けして、すりジョーギを行い平坦面をつくっていきます。

Step 04

中塗り

中塗りは、下地塗りと仕上げ塗りの中間の作業。

中塗りは、下地塗りと仕上げ塗りの中間の作業。「中込み」ともいいます。その役割は、下地塗り後に凸凹をさらに平坦に近づけていきます。また衝撃を吸収することで、石跳ねなどによるダメージが下地に達するのを防ぎます。

中塗り途中の写真です。右側の渇き始めている個所が下地塗りが終わった状態。

中塗り作業中です。

中塗り途中の写真です。右側の渇き始めている個所が下地塗りが終わった状態。

上下に分担して作業中です。上下の材料の塗り厚が違うと重なる所でジョイントとよばれる段差ができてしまい、左官の意味がなくなって しまいます。中塗りの作業で、大切なポイントが「コテ圧」。コテ圧というのは、塗る材料に圧力をかけることです。この適度なコテ圧 で、材料の中にある空気が押し出され、密度の高い丈夫で、割れにくい壁が仕上がります。

中塗りが完了しました。次は、仕上げ塗りの工程に入ります。

Step 05

仕上げ塗り

鏝ムラを残さないように、軽量モルタルを薄塗りで塗っていきます。

仕上げ塗りは、一番小さな骨材を調合した材料(軽量モルタル)を薄塗りで塗っていきます。仕上げ塗りも中塗りと同じように上下に分かれて作業を分担して行っていきます。仕上げ塗りは、鏝ムラを残さないようにすることがポイントです。余談ですが、若手職人育成の塗り作業は仕上げ塗りから始めるのが一般的です。これは、仕上げ塗り前の工程の施工がきちんと行われていれば、大きな塗り誤差はできにくいですが、下地処理が適正に施工されていないと仕上げ塗りで鏝ムラが大きく平坦な面をつくれず、修正が大変なためです。

仕上げ塗りが完了しました。

採用情報に応募する

左官職人について調べる

中城工業についてのご質問は、

以下よりお問い合わせください。

※電話でのお問い合わせは、平日の営業時間中にお願いいたします。 ※Eメール、フォームからは24時間受付しております。